ИНТЕНСИВЫ ЦДКРН

ЛЕТНИЙ НЕЙРО-ЛОГО ИНТЕНСИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, АДЫГЕЯ, 09 — 20 АВГУСТА 2025 (10 ДНЕЙ)

10 дней интенсивных занятий с 6 специалистами на выезде: 2 нейропсихолога, 2 логопеда дефектолога, арт-терапевт, гидрореабилитолог Узнать детали НЕЙРО-ПСИХОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ С НЕЙРОПСИХОЛОГОМ, ЛОГОПЕДОМ, АРТТЕРАПЕВТОМ В МОСКВЕ

ЦДКРН проводит 15-20 дневные интенсивы по логопедической и нейро коррекции на базе Центра в Москве. Узнать детали ДЕТСКАЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Диагностика высших психических функций ребенка для формирования коррекционной программы Узнать детали КОГНИТИВНАЯ

КОРРЕКЦИЯ

Программа развития когнитивной сферы ребенка с детским нейропсихологом. Узнать детали

ДЕТСКАЯ ЛОГОПЕДИЯ

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Диагностика актуального уровня развития ребенка для обнаружения речевых отклонений. Узнать детали ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ-ДЕФЕКТОЛОГОМ

Диагностика и коррекционные занятия с логопедом-дефектологом, исправление / запуск речи. Узнать детали ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Процедура мягкого воздействия на артикуляционный аппарат ребёнка: щёки, губы, язык, мягкое нёбо, а также лицо, голову, шею. Узнать детали ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ

Нанесение специальных детских тейпов для исправления речевых нарушений . Узнать детали «ЗАПУСК РЕЧИ» ДЛЯ «НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ»

Комплексная программа развития речи для детей от 2 до 5 лет, имеющих диагноз задержка речевого развития, задержка психо-речевого развития, общее недоразвитие речи (I-III уровня). Узнать детали ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Речь — особая высшая психическая функция, обеспечиваемая головным мозгом. Любые отклонения в ее развитии должны быть вовремя замечены и скорректированы. Узнать детали ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ

Только с помощью речи ребенок в школе может усвоить всю систему знаний. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими, может понятно выразить свои мысли, задать вопросы. Узнать детали ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам нарушения детского поведения. Узнать детали ЗАНЯТИЯ С ДЕТСКИМ ПСИХОЛОГОМ

Занятия с детьми по психологической коррекции и решению поведенческих ситуаций. Узнать детали ПРОЕКТИВНАЯ РИСУНОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА

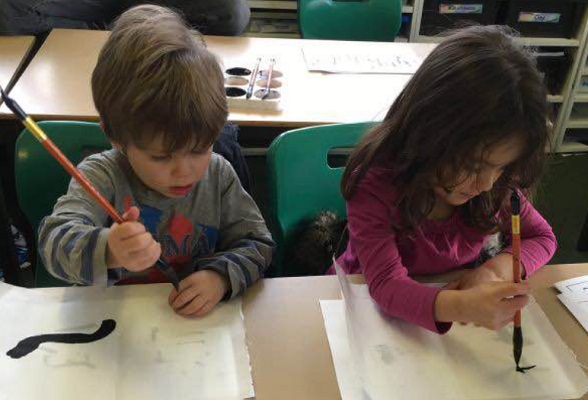

Психологическая диагностика ребенка по рисунку для выявления переживаний, стремлений, представлений ребенка. Узнать детали КАЛИГРАФИЯ И ГРАФОТЕРАПИЯ

Занятия с комплексом упражнений по начертанию, письму и рисованию, в целях последующего изменения нежелательных черт характера ребенка. Узнать детали АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ИНДИВИДУАЛЬНО

Подготовка детей с задержкой развития к занятиям английским языком в 1 классе школы. Узнать детали ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Необходимы в ситуациях, когда, человек не в силах справиться со своими проблемами. Узнать детали ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ

Необходимы в ситуациях, когда, человек не в силах справиться со своими проблемами. Узнать детали ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ

Помощь в решении психологических проблем подростков, улучшение психического здоровья. Узнать детали СОВМЕСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

В Центре детского коррекционного развития и нейропсихологии реализуются различные формы работы психологической помощи детям. Узнать детали ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Для преодоления возникающих трудностей в различных сложных жизненных ситуациях важна помощь профессионального психолога, например, в форме анонимной индивидуальной консультации. Узнать детали ДЕТСКАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ

ЗАНЯТИЯ С АРТ-ТЕРАПЕВТОМ

Работа с детским психологом арт-терапевтом через тактильный материал, творчество и самовыражение ребенка. Узнать детали ГЛИНОТЕРАПИЯ С ДЕТСКИМ ПСИХОЛОГОМ

Уникальная техника арт-терапии, направленная на работу с сенсорным восприятием человека и свободным самовыражением. Узнать детали ЗАНЯТИЯ С МУЗЫКО-ТЕРАПЕВТОМ

Коррекционная работа с ребеноком с психологом музыко-терапевтом, работа со звуками, тонами, ритмом, самовыражением ребенка через музыку и под музыку. Узнать детали ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ПЕРВОМУ КЛАССУ

Помогите ребенку подготовиться к школе — развить психические процессы, речь, мышление, увеличить способность ребенка к обучению на основе потенциала его возможностей. Узнать детали ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ С ДЕФЕКТОЛОГОМ-ЛОГОПЕДОМ

Выработка способности анализировать, усваивать, обрабатывать информацию, что приводит к исправлению неуспеваемости, повышению уровня грамотности и выработке орфографической зоркости. Узнать детали НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ РЕБЕНКА ПЕРЕД ШКОЛОЙ

Помочь ребенку подготовить его мозг к повышенной интеллектуальной нагрузке в школе, активировать его до нужного состояния. Применить совершенно иные техники, которые способны эффективнее и качественнее «включить» и развить интеллектуальные способности, которые помогут оградить ребенка от стресса. Узнать детали ДИАГНОСТИКА ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ПОДРОСТКОВ

Детская диагностика Центра коррекционного развития и нейропсихологии располагает широким спектром методик, позволяющих наиболее полно и с разных сторон изучить вашего ребенка. Узнать детали ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО КОРРЕКЦИИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Коррекция и развитие эмоционально-волевых и когнитивных процессов (внимание, память, мышление, воображение) через специальные интеллектуальные и физические упражнения. Узнать детали ДЕТСКАЯ АВА-ТЕРАПИЯ

АВА-ТЕРАПИЯ

Метод прикладного анализа поведения. Является целой научной областью об изменении поведения. Это интенсивная обучающая программа, которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. Узнать детали АВА-ПРОГРАММА

Метод прикладного анализа поведения. Является целой научной областью об изменении поведения. Это интенсивная обучающая программа, которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. Узнать детали СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОН-ЛАЙН КОРРЕКЦИЯ

Методика дистанционного сопровождения коррекционного процесса. С помощью специального оборудования, установленного на ваш компьютер, специалисты в удобное для ребенка время будут связываться с Вами и проводить занятия с детьми. Узнать детали КИНЕЗИО ТЕЙПИРОВАНИЕ

Метод, созданный в Японии, представляет собой нанесение на тело ребенка специально созданных пластырей (тейпов). Пришедший в Россию всего несколько лет назад, получил широкое распространение в педиатрической практике. Узнать детали ТРОЙСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

Проводится в том случае, когда ребенку необходима оценка нескольких специалистов в разных областях. В ходе тройственной диагностики вырабатывается всестороннее взвешенное и согласованное решение по диагнозу и программе коррекции. Узнать детали Тройственная диагностика

Проведение комплексной неврологической и психолого-педагогической диагностики. В обследовании принимает участие невролог, нейропсихолог (для детей старше 4 лет), психолог (для детей младше 4лет) и логопед-дефектолог.

Онлайн коррекция

Дистанционное сопровождение коррекционного процесса. С помощью специального оборудования, установленного на ваш компьютер, специалисты ЦНиР в удобное для ребенка время будут связываться с Вами и проводить занятия с детьми.

Групповые занятия

Занятия в мини группах 3-5 человек с нейропсихологом или логопедом-дефектологом (коррекция высших психических функций и поведенческих реакций, преодоление дефицита внимания и гиперактивности, подготовка к школе по системе ФГОС-2.

Мы ценим Ваше время!

Если у вас есть вопросы, оставьте заявку — мы ответим на все ваши вопросы и поможем в выборе